前回、デジタルノートにおける「タイプ」のお話をしました。

今回は、実践的な検討を通じて、そこにある思索の骨子をあぶり出してみましょう。

実践例:引っ越しの作業

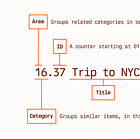

Tekenoteで、以下のようなカードを作ったとしましょう。

先に補足しておくと、ツールはなんでも構いません。EvernoteでもCosenseでもCapasitiesでも似たような思考が通用すると思うのですが、今回は一番シンプルに話を進められるTekenoteを例にあげておきます。

で、このカード。タイトルが「押し入れ四領域の使い方を決める」となっています。このカードをタイプづけしていくときに、どういう思索が起こるでしょうか。

上のスクリーンショットでは、イルカのアイコンがついています。イルカは、「やること」を表すアイコン(トドの絵文字がなかったので仕方なくの代用です)。

たしかに、「押し入れ四領域の使い方を決める」は実行すべきことを表すカードなので、「やること」のアイコンをつけるのは間違っていません。これは、カードをその内容の性質によってタイプ付けしたと言えるでしょう。

このようにタイプを決めたら、あとは分類です。たとえば「2024年夏引っ越しプロジェクト」なるカードを作り、そこにリンクを貼れば、ハイパー整理が可能となります。一応一件落着でしょう。

別のアプローチ

では、それだけが唯一の整理方法でしょうか。

話をまるっと逆転させることもできるはずです。たとえば、以下のようなアイコンをつけるのはどうでしょうか。

これは「引っ越しプロジェクト」を表すアイコンです。たしかにこのカードは引っ越しに関係しているのですから、間違いではありません。

で、「やること」というカードを作り、そこにリンクしておけばやっぱりハイパー整理は完了します。

しかしながら、このやり方だとプロジェクトの数だけアイコンを設定しなければなりません。一人の人間が抱えるプロジェクトの数は4〜5個では収まらないので、結構な数の絵文字を設定することになるでしょう。そもそも数が足りるのか、という心配もあります。

しかしです。以下の記事で確認したように、人が抱える「管理対象」の数はそこまで多くはなりません。

10個以下でまとめることが概ね可能です。

私の場合であれば、「執筆・書き物系プロジェクト」「お出かけ系プロジェクト」「ものづくり系プロジェクト」「家政プロジェクト」などがあるでしょうか。引っ越しなんて数年一度あるかないかなのですから、「家政プロジェクト」に加えておいても問題はないでしょう。

で、このように大きいプロジェクトに対して絵文字を割り当てること自体は不可能ではありません。

ただし、そうして割り当てたものを自分で覚えておけるのかは注意点としてあるでしょう。

アプローチの検討

さて、皆さんはどちらの方がよさそうだと感じられたでしょうか。

書かれたものの性質によってタイプを決める

書かれたものの所属によってタイプを決める

アナログカードの場合は前者の運用が多く、それに親しんでいる人ならば前者の方がよさそうだと感じられたかもしれません。しかし、デジタルでは後者のような運用も可能になっています。

まあ、究極的に言えば「どっちだって構わない」が答えではあるのですが、その答えにたどり着くためには、まず「自分がどんな性質の情報を扱っているのか」「自分がどんなものの所属を有しているのか」ということを棚卸しする必要があります。それがあってはじめて、ボトムアップの(あるいは実際に役立つ)タイプが規定できるようになります。

これはオブジェクト指向のプログラミングでも言えることでしょう。何をオブジェクトと見なすのかは、どんな情報の流れを想定しているのかによって変わってきます。「オブジェクト」だけを見ていても答えは出ないのです。

その意味で、普段やっているのとは逆のアプローチでタイプを作ってみてもいいかもしれません。それによって自分が当たり前のように想定している前提がいろいろ浮き彫りになってくるかと思います。