デジタルノートにおけるタイプという概念

デジタルノート研究会 vol.023

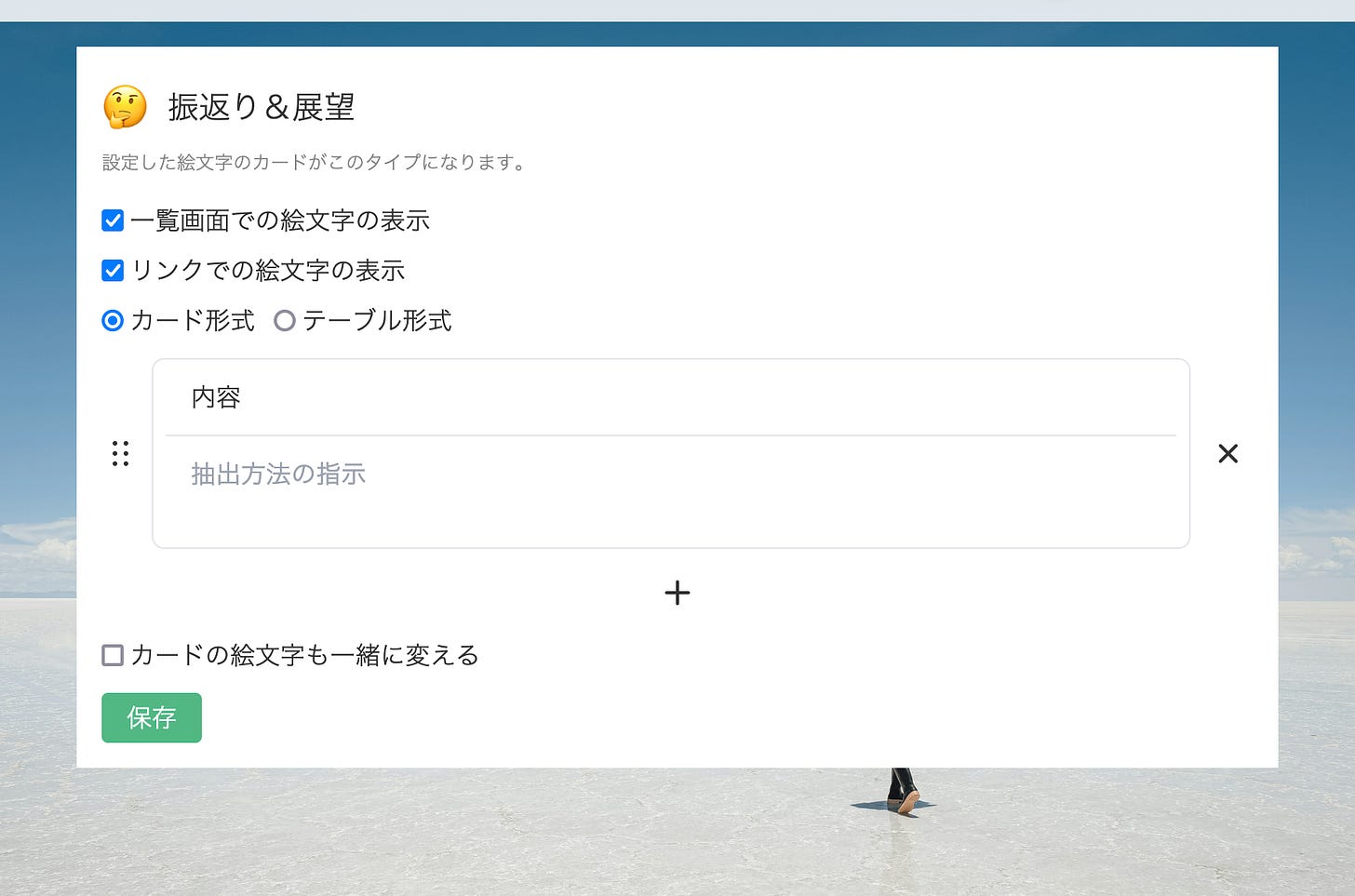

少し前、Tekenoteに「タイプ」という機能が追加されました。

右上メニューから「タイプ」を選ぶと管理画面になり、

新しいタイプを設定したり、既存のタイプを変更したりできます。

キーとなるのは、カードに付いている絵文字で、それでカードを抽出し、指定した並べ方で表示してくれます。

もともと絵文字でカードを抽出する機能はついていたのですが、それがパワーアップした感じ。表示の仕方をテーブル形式に変更できたり、あるいは生成AI経由で作成された概要などの表示が可能だったりと、いくつか使い勝手があがっています。

このTekenoteのタイプ機能と、capacitiesのオブジェクト指向ノーティングを合わせることでデジタルノート利用における観点が浮かび上がってきます。

ノートにはタイプがある

デジタルノート(カード)には、さまざまなものが書けます。特殊な用途に限定された専門ツールではなく、汎用的なデジタルノートでは特にそうです。ユーザーが、自分の好きな情報を書き留めていける。

そうした魅力があるからこそ、汎用型のノートツールが好まれるわけですが、だからといって、すべてのノートがテンデバラバラというわけではありません。ある種の共通性は確かに存在しています。

たとえば、私たち人間は非常に似ているもののそれぞれがわずかに違ったDNAを持っています。その意味で、一人ひとり違った存在だとは言えるのですが、だからといって共通項がまったく見出せないわけではないでしょう。

人種・国籍といった要素、身長・体重・性別といった要素、職業や専門技能といった要素、好み・フェチズムといった要素にあわせてグループを作ることができます。バラバラだけども「集合」は作れるのです。

デジタルノートでも同じです。

私たちがまったく自由に書き留めていったとしても、はやりそこには共通性を見出すことができます。一つひとつがまったくバラバラなのではなく、期待される役割の傾向でグループを作れるのです。

たとえば、Tekenoteでは、私は以下のタイプを「定義」しました。

企画案

振り返り&展望

やること

idea

詳しい説明は省略しますが、カードに書かれることはだいたいこの四つに大別できるというわけです。トップダウンでそう決めたのではなく、自分が書いたものを──あたかも生物学者のように──眺めていたら、こういうグループの設定が可能である(≠不自然ではない)とわかったわけです。

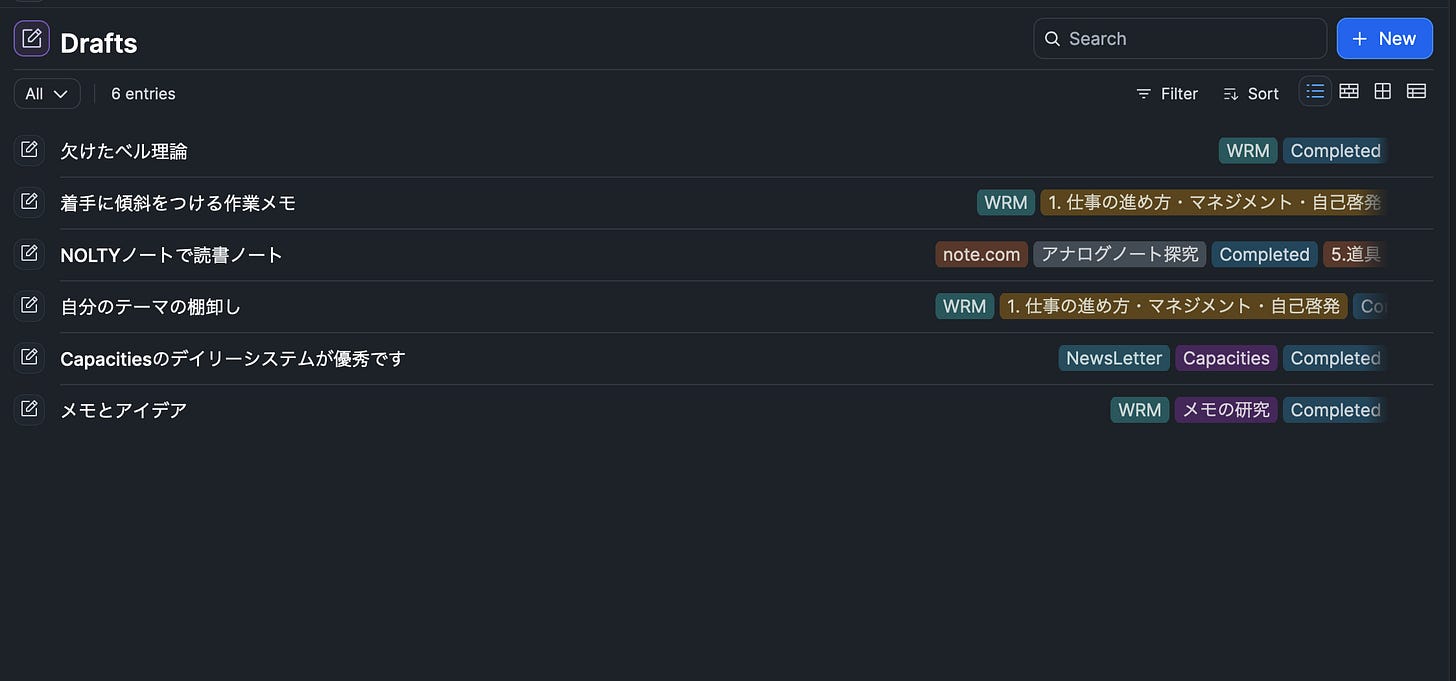

同様に、Capacitiesでは以下のObjectのtypeを設定しています。

このようなノートの傾向があるとわかった上で作られたタイプです。

テーゼその1:私たちが書くノートやノートは、結果的にいくつかのタイプに分類できる

タイプを定義すること

その上で考えたいのが、そのようなタイプの扱いです。

まず、現実世界においてさまざまなものはさまざまな見た目を持ちます。付箋とカードとノートは「見て」違いがわかります。当然それは、そこで期待される役割の違いもまた知覚する、ということです。

では、デジタルノートではどうでしょうか。

基本的にデジタルノートではすべてのノートは同じように「見えます」。見た目が変わらず、それは単に見ただけではそれぞれの違いがわからないことを意味します。これがときに使い勝手を落とすのです。

よくある言い方をすれば、そこで書かれたものがどういう役割を発揮して欲しいのかというアフォーダンスが働かないのです。

Tekenoteの場合は、アイコン(絵文字)の設定で視覚的識別の補助を行ってくれています。ぱっと見ればわかりますが、アイコンがついているだけでぎゅんと識別しやすくなりますね。

思い出すのは、PoICシステムです。

方眼用紙のマスを塗りつぶす場所によってそのカードのタイプを明示するこの手法は、アナログながらもデジタル的な仕組みを導入していたと言えるでしょう。

また、板坂元は4色のカードを使い分けていました。これも、意味≒役割を視覚と紐付けるやり方だと言えます。

◇考える技術・書く技術 (講談社現代新書 327) | 板坂 元 |本 | 通販 | Amazon

capacitiesでは、こうしたタイプごとの違いが、より強調できるようになっています。

上のスクリーンショットは単に違うタイプ一覧を開いているだけに過ぎません。Evernoteで言えば、三つのノートブックを開いた状態です。それがこのような見え方の違いを持っているのです(ユーザーが設定できます)。

実際Evenroteでは違うノートブックを開いてもまったく同じように見えるので、視覚が非常に単調なのですが、capacitiesでは自分が適切だと思えるビューを設定できるので、タイプを移動していると視覚的にリズムが生まれて楽しい感じがします。少なくとも飽きは起きにくい。それはそのままノートツールを触り続ける動機にもなってくれます。

テーゼその2:異なるタイプのノートは、異なる見え方を必要とする

さらなる一歩

私の自作ツールであるTextboxはさらにラディカルに突き詰めていて、タイプごとに見え方だけでなく「機能」も違っています。

ここまでくると、カスタマイズというよりはDIY(あるいはHyperCardのような簡易プログラミング)に近づくので万人に推奨できるわけではありませんが、それでも究極的にはこれが「情報整理」の到着地点だと言えるでしょう。

Obsidianなどを総合ノート的に使っていると、どうしても「見え方均一問題」が生じてしまい、あるタイプのノートはうまく使えるけども、そうでないタイプのノートは残念な感じがする、ということになりがちです。その辺は、プロパティーでCSSを切り替えるなどの施策が役立つでしょう。

純粋なテキストデータだけならば、こうした見え方はほとんど問題になりません。せいぜいエディタの背景色と文字色がどうのこうのという話に留まるでしょう。しかし、テキストエディタではなく「ノート」であるならば、見え方の問題は切実で、さまざまな情報を総合的に扱うノートであれば、見え方の差異こそが重要なテーマになってきます。

もちろん逆に、一つのツールには一つのタイプに限定する、というやり方をするのも面白いです。複数ツールの併用の良さは──データ分散のデメリットのトレードオフとして──そうした見え方の差異を演出できるところにあるのでしょう。