前回はこちら。

今回は、ここまでの話しを踏まえた一つの「トレーニング」を紹介します。

それは「ファイラーを使わない」という練習です。

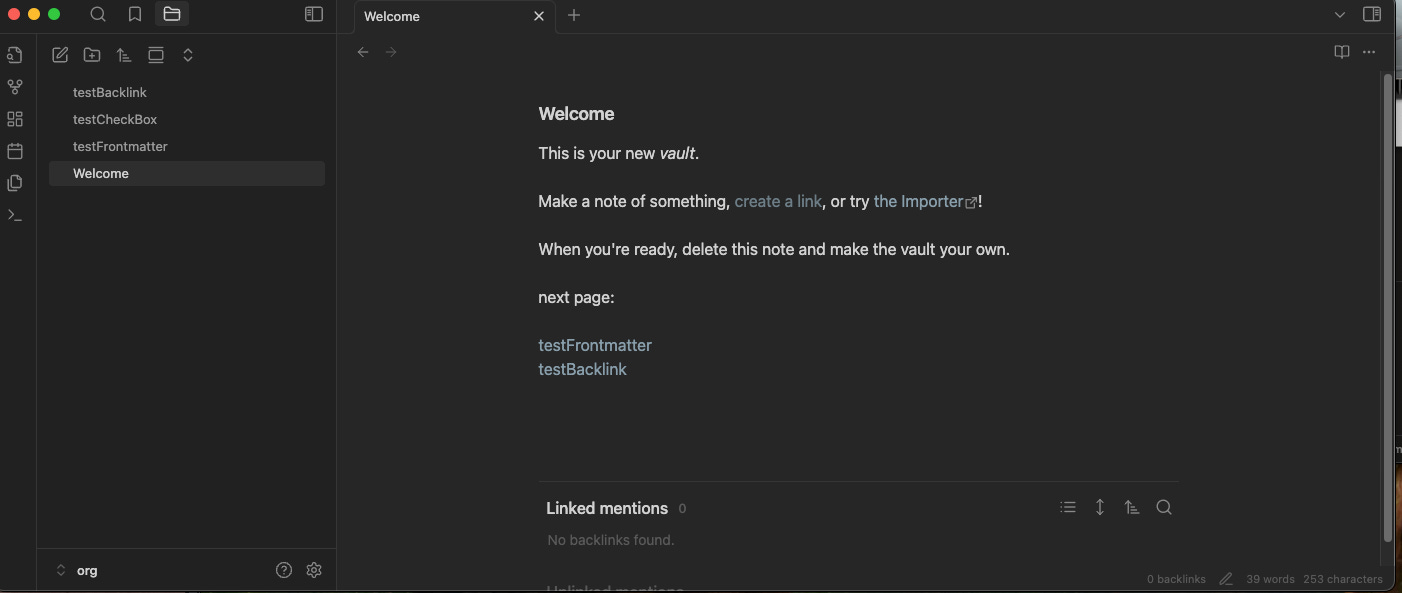

一般的な使い方

一般的には、ファイル(≒ノート)を探すときに、ウィンドウの左側に表示されるファイル・エクスプローラー(以下ファイラー)を使うことが多いでしょう。

Obsidianのファイルは、mdファイルというファイルなわけで、パソコンのファイル扱うのと同じような手つきで扱うのは自然な発想です。パソコン上のフォルダがObsidianのファイラーのフォルダにもなるわけですから、非常に整合しています。

また、以下のようにソート順を変更することもできます。

アルファベット順であれば接頭辞による整理が、編集順であればいわゆる押し出しファイリングによる整理が可能で、うまく使えば好ましい情報環境を構築できるでしょう。

でも、それをあえて使わないでおく、というのがここで紹介するトレーニングです。

ファイラーを使わずに、ファイル(≒ノート)にアクセスするようにする。

これをしばらく意識してみてください。

どうやって見つけるのか?

いやいや、ファイラーを使わないで見つけるなんて無理、と思われるかもしれません。しかし、タイトルを適切につけている&ノートにリンクが貼られている、という状況を作っていけば難しいことはぜんぜんありません。むしろ、そちらの方が見つけやすかったします。

ショートカットキー、comannd + O で開くダイアログにノートのタイトルを入れて直接見つけるか、そのノートのリンクが貼ってありそうなノートをそのダイアログから開き、あとはリンクを辿って目的のノートへとたどり着く。

この操作で、だいたいのノートは見つけられちゃいます。

ときどきは全文検索をしなければならない場合もあるでしょうが、1割かそれよりももっと低いくらいで、ほとんど大半はこのやり方でノートへのアクセスは可能なのです。

実際例

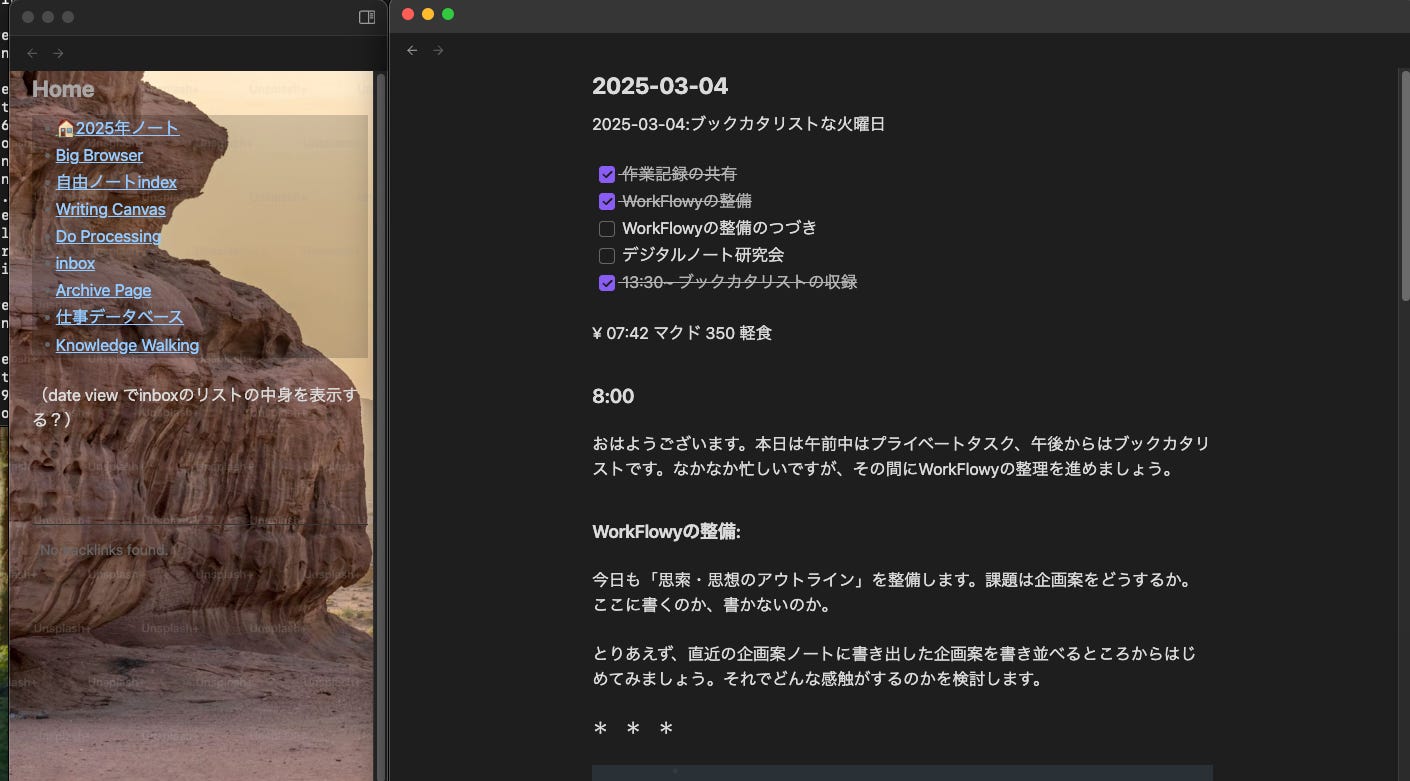

実際わたしは、CSSを上書きして、そもそもサイドバーの表示自体を消しています。でもって、これでまったく問題なく使えています。

補佐的にインデックス用のウィンドウも開いていて、それさえあればほとんど完璧に目指すノートを開くことができます。

ファイラー無しでも、Obsidianは使っていけるのです。

ファイラーに頼りすぎない効能

では、なぜそんなことを行うのか。

それは、Obsidianを長く使い続けていくと、扱う情報の量が増える共に、扱う情報の種類が増えるからです。

それらをファイラー経由で見つけられるようにするためには、適切なフォルダ構造を維持しなければなりません。100や200のノートなら簡単な行為でも、1000や2000となってくると途端に難しくなるのです。ごく単純に、スクロールする量が増えすぎてしまう、といった問題もあります。

今回紹介したように、タイトルの検索 or リンクベースでノートを見つけられるならば、ぶっちゃけフォルダ構造がどうなっていても構いません。一つのフォルダにフラットに情報が並んでいても、めちゃくちゃ細かいサブフォルダの中にあっても関係ありません。

言い換えれば、自分がノートに入れる情報をスケールさせる(量・種類を拡大させる)上で、上のようなアクセスルートを確立しておくのはたいへんに有用なのです。

本来は合わせて

もちろん、ファイラーの存在が悪というわけではありません。あるならあるで使っていいのです。でも、「ファイラーで見つける」ことが基本となっていると、そのためにファイル・フォルダ構造の整合性を維持し続けなければなりません。

たとえば、2024年のファイルが「2024年」というフォルダに入っているだけでは目視で目的のファイルを見つけるのは相当に困難でしょう。だから目的ごとに分けたりするわけですが、そのような整理においてさまざまな問題が生じるのは今さら論じるまでもありません。

フォルダ構造を無視して情報を探せるようになると、極端なことを言えば自由にフォルダをつくることができるようになります。

この感覚は、デジタルツールならではのものであり、デジタルツールらしい運用をする上では欠かせないものだろうと、個人的には考えています。