Cosenseに考えたことをカードっぽく記録することを続けています。

で、こういうのは時間が経った後に読み返すのが吉なんですが、どうにもその「導線」が確立できません。

そこで考えました。一ヶ月のメモを生成AIに投げて、そのサマリーを自分宛にメールすればいいのではないか。そうすれば「メールを読む」というすでに確立されている導線に相乗りさせることができます。

使う生成AIをNotebook LMにすればポッドキャスト風に仕上げることも可能です。だったら、Substackの自分のニュースレターで配信して、それを自分で聴くことで自分の振り返りに使ったら面白いかもしれない、と思いついたので、実際にやってみたのがこのエントリです。

手順

難しいことは何もありません。

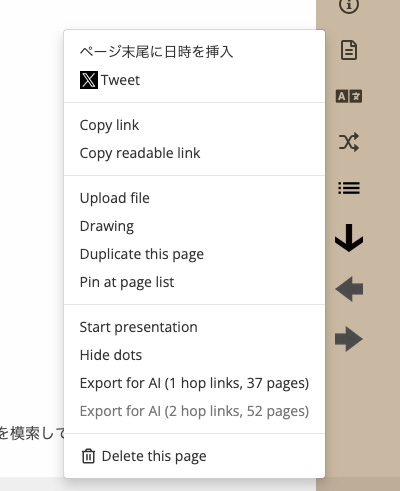

Cosenseでそれぞれの月のメモページをまとめているページを開き、

右の方にあるページメニューから「Export for AI」を選ぶだけです。

このページと相互にリンクしているページの内容がすべて含まれた一枚のテキストファイルがダウンロードされます。それをNotebook LMに投げるだけ。右の方に音声化の指示ができますので、それをポチッとしてしばらく待てばOKです。

音声だけだとあれなので、サマリーをテキスト化してもらいました。以下にコピペしておきます。

2025年5月 活動メモ:情報整理と知的探求の記録

この5月は、デジタル情報整理ツール「Cosense」(旧Scrapbox)における「infobox」機能の活用を模索し、自身の知的活動の「手入れ」を減らすことを目指しました [1]。日々のログを通じて、情報との向き合い方や思考のプロセスを深く掘り下げています。

主なテーマと考察のポイントは以下の通りです。

•情報整理と知的生産の深化

◦ツールの探求と役割分担: Cosense、Obsidian、WorkFlowyなど複数のツールを用いた情報整理が試みられ、それぞれのツールの特性(例: アウトライナー型、アトミックノート型)が思考プロセスに与える影響が考察されています [2-13]。特に、「情報の区分け」や「ノートの粒度」の重要性、そして「コントロール感」がツール選択や運用に大きく影響することが示唆されています [3, 14-19]。

◦「何のために」の追求: タスク管理や読書メモの書き方など、あらゆる知的作業において、その「何のために」を行うのかという目的意識が欠落すると、「絶対的な方法」という「非-方法」に陥る危険性が指摘されています [20, 21]。

◦「思い」の居場所問題: 「事実」「思い」「アイデア」といった記録の種別が議論され、「思い」のような感情的な要素を情報システム内でどう扱うべきかという問いが投げかけられています。現在の仮説では「日記」がその居場所になるとされています [2, 3, 5, 14, 22-24]。

◦「カードをくる」とインデックス: 物理的なカードを操作する行為や、デジタル環境での「カードをくる」(関連ページを巡って新しい考えを探す)という知的操作が重要視されています [25-30]。また、思考のインデックスを構築することの必要性も論じられています [15, 16, 18, 31-38]。

•読書と学びの多様性

◦読書実践とその目的: 2025年5月に読了した書籍リストが詳細に記録されており、**『苦手な読書が好きになる! ゼロからの読書教室』**から得られた「何のために読むかで読書方法が変わる」という洞察が共有されています [21, 30, 39-42]。また、「本を読むこと」が、単なる情報収集に留まらず、自身の思考を展開させる「刺激」となることが強調されています [43-46]。

◦古き本の探求: 2025年の読書テーマとして「古き本を読む」ことが掲げられています [39]。

◦書評と知的活動: 書籍に対する感想の解像度を上げる試みや、他者の書評から得られる学び、さらにAIが生成する書評の可能性についても言及されています [45, 47-51]。

•働き方と自己管理の再考

◦「偽仕事」からの脱却: デンマークのベストセラー**『忙しいのに退化する人たち やってはいけない働き方』**を読み、時間・能力・意欲を奪う「労働退化」の原因である「偽仕事」を特定し、真の生産性を探る重要性が考察されています [52-54]。

◦生活目標と現実認識: 酒量節制、運動増進、定期整頓といった具体的な生活目標が設定され、日々限られた時間の中で何をするべきか、「無理なものは無理」という現実的な認識を持つことの重要性が語られています [39, 55, 56]。

◦「継続」への新しい視点: 日記やタスクの継続について、**「三日坊主=ダメなことだという認識が継続を阻害している」**という見方や、「書くのがめんどくさかった」も立派な日記として扱えるという寛容な姿勢が示されています [27, 49, 57, 58]。

•AI活用の可能性と課題

◦創造的な利用: Cosenseの「infobox」機能を活用して、俳句、名言、アイデア生成といった創造的なタスクにAIを用いる試みがなされています [1, 48, 59, 60]。

◦ログの要約と分析: NotebookLMのようなAIツールを使って、日々のログを要約し、ポッドキャスト形式で公開する試みが面白いと評価されています [45, 50, 61]。

◦概念の深化と定義: AIが「Permanent notes」の本質を「リビジョン耐性」と定義したことに感銘を受け、AIが概念の定義を深める役割を果たす可能性が指摘されています [50, 51]。一方で、AIが生成する「やたらと長く、ロジックごりごりで、リズムが一定の、読み手の視線が不在の文章」への懸念も示されています [48, 62]。

•思考の探求と内省

◦自己認識と「システム」としての人間: 「人間はシステムである」というシステム論的な視点から、自分自身を変えることの難しさや、他者を尊重することの意義が深く考察されています [19, 56, 63-66]。

◦言語化と概念化: 「言語化」という言葉が持つ多様な意味が分析され、その解像度を上げることで、思考を深めることの重要性が強調されています [67-70]。

◦「遊び」と「ゲーム」: 「遊びの中にゲーム性を何割か含ませることで退屈しなくなる」という視点や、「楽しむ練習」の必要性など、知的活動を継続するための心理的側面も探られています [70-72]。

--------------------------------------------------------------------------------

この記録は、単なる情報の羅列ではなく、日々の実践を通じて自身の「仕事の方式」や「知的生活」をデザインし、探求していく過程そのものが示されています [8, 73]。読者の皆様にとって、自身の情報整理や知的活動を見つめ直すきっかけとなれば幸いです。

さいごに

どうでしょうか。やっぱり自分が書いたメモのサマリーなんて、書いた私にしか楽しめないような気がします。少なくとも私は「ああ、あれのことね」と思い出せますが、他の人はそうではないでしょう。

それに私自身も、思い返すことはできますが、インクリメンタルな次の一歩が踏み出せません。言い換えれば、本の目次を眺めているような状態です。概要はわかる。で、その次は? という感じ。

これはこれで面白さがありますが、また違った方法を考えた方がよさそうです。

Share this post