そのネットワーク、どこにありますか?

自分の脳のネットワークを表現する

(100を越えたので、「デジタルノート研究会 vol.n」のナンバリングは止めにしました)

Cosenseでメモ書きしていました。いや、メモというよりもカードが近いかもしれません。

上記の記述には「リンク」は一カ所しかでてきません。[/jinJIN/2025/7/10]という別の人のプロジェクトへのリンクです。つまり外部リンク。

それ以外のリンクはいっさいないわけですが、一方で中身を読んでいくとさまざまなつながりが見えてきます。

これは、倉下がKnowledge Walkingと呼んでいるものに相当する

これは、倉下がセルフ・スタディーズと呼んでいるものに相当する

つまり、より楽しく生きるため、生きることをもっと楽しむためのノウハウということ

これらの記述は、かつての自分が考えたこと・書いたことと、今考えていること・書いていることがつながっているのを示しています。脳内で「ああ、これはあれとつながっているな」という感覚が発生し、それを文章の形で記述したわけです。

また、以下の記述は、まだ名づけられていないけれども、どこかの時点で適切に名づけられるであろう表現が仮置きされています。未来の自分の思考との接続があるわけです。

一回一回のテーマが重要というのではなく、テーマを意識することで継続的な行為にフィードバックが発生し、より「楽しめる」(*)ようになる、というのが主眼

*別の言葉を当てた方がいいかもしれないが、とりあえず。

Cosenseではリンクが作れますので、ブラケティングするなら以下のようになるでしょう。

「Knowledge Walking」と「セルフ・スタディーズ」はすでにページがあったので青いリンクになりました(後者はナカグロがない記述だったようです)。「生きることをもっと楽しむためのノウハウ」はまだページが存在しないので、オレンジ色のリンクになっています。

なんにせよ、このリンク付与で、私の脳内で「あれとこれはつながっている」という感覚が表現されたことになります。

言い換えれば、ここで生成されたリンクは、私の脳のニューロンが発火する具合に合わせて調整されています。つながりは、脳内にあるわけです。

そうでないリンク

では、もう少しだけ「機械的」にリンクを付与するとどうなるでしょう。

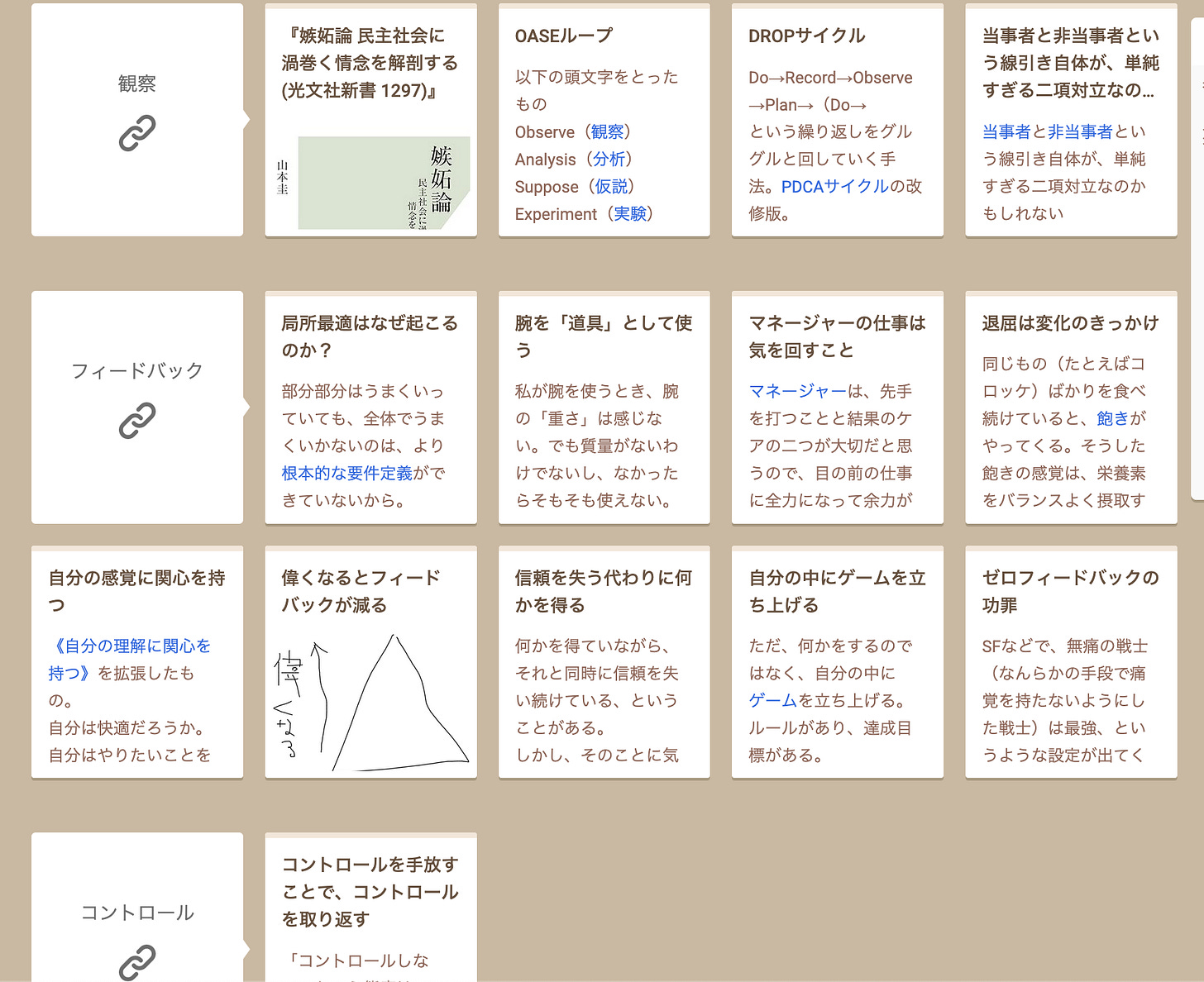

青字もあればオレンジ字もありますが、先ほどよりもリンクの数が増えてリッチな感じにはなりました。青字のものは関連ページも表示されます。

なんかすごそうですよね。でも、すごそうなだけです。

「観察」「フィードバック」「コントロール」という言葉が持つコンテキストは非常に幅広く、その関連性だけで示されても、私の脳内につながりは生まれません。

もちろん皆無というわけではないでしょう。こうして関連ページを見たときに、「ああ、そういえばこれとあれはつながっているな」と思いも寄らぬ連関が閃くことはあります。そういうのがあったら儲けものです。でもたまにしか起こりません。その頻度と、余計な情報が表示される煩わしさを天秤にかけると、煩わしさが勝ってしまいます。

個人的には、「観察」「フィードバック」「コントロール」のような大きなリンクを作って、もしつながりを見つけることができたなら、改めてより集合を絞った形でリンクをつけ直すのがよいと感じています。たとえば「観察」に表示される別のページとのつながりを見つけたら、「観察の効能」とか「観察の意義」とか「観察の実践」といった形にリンクをつけ直すのです。そのような逆方向のスケーリングが「考える」行為をサポートする上で重要です。

ネットワークの場所

ノートを取り、それに機械的にリンクを付与していくと、いい感じになります。ネットワークをグラフで表したら巨大なネットワークが表示されるでしょう。でも、そのネットワークの大半は、たぶん使っている人の頭の中には存在していないでしょう。それはつまり、そのネットワークを使って、自分の考えを進めていくことは非常に難しいということです。

私たちは何かにつながりを覚えても、それを特定のタイミングでうまく思い出せないことが多々あります。だから、ノートとしてつなげていくことで、いつでもそのつながりを思い出せるようになる。素晴らしいテクノロジーです。そして、そのリンク付与に、テクノロジーがサジェストしてくれるものを活用することも十分に意義があると思います。ノート数が数千を超えはじめたら、そうしたサポートの意義はもっと大きくなるでしょう。

でも、「サポート」の枠組みを超えてしまったらどうでしょうか。あなた自身がそれらの情報になんのつながりも感じていないし、今後感じる予定も皆無なのにリンクになっている。そのリンクは、自分が「使う」ときにどれほど役立つでしょうか。

もちろん、情報は何かしらの役には立ちます。リンクも情報の一種なので、きっと何かの役には立ちます。無価値と言いたいわけではありません。だから「これはちゃんと価値があるんだ」と実感されている方ならば、それはよいのです。どこかの時点で「これって意味あるんだろうか……」とノートを書く行為そのものを無価値に感じてしまう穴にはまらないならばなんでも構いません。

でも、価値を感じない情報(メタ情報も含む)が増えていくと、行為全体が無価値に感じやすくなってしまう傾向が間違いなくあります。坊主憎けりゃ袈裟まで憎い理論です。

とは言え、最初のうちはどういうリンクが機能するのかはわかりにくいものです。だから、後から価値を感じにくいリンクを作ってしまうことは避けられません。でも、それはそれでいいのです。先ほどのように後から絞り込んでつけ直す、あるいはリンクそのものを削り取ってしまう。そのような”ダウングレード”する選択さえできるならば、いろいろ試してみることはありだと思います。